Es ist böse.

Montag, 7. Mai 2007, Kategorie: 'Krankengeschichten'

Da saß ich also wieder vor einer Patientenaufnahme in der Greifswalder Uniklinik, allerdings später als ursprünglich beordert. Der Taxifahrer fuhr früh um 8.00 Uhr Kinder zur Schule. Eine Stunde danach setzte er mich samt Reisetasche in der Frauenklinik ab. Der dunkelrote Backsteinbau mit dem Tulpenbaum auf dem Hof steht am Ende der Straße, in der sich auch die Chirurgische Klinik mit der Dompassage gegenüber befindet. In der Aufnahme der Chirurgie hatte ein Papier vor dem Betreten des Zimmers gewarnt. Hier war freundlich ein Schild mit der Aufschrift "Bitte Klopfen!" neben der Tür angebracht. Warten musste ich trotzdem.

Da saß ich also wieder vor einer Patientenaufnahme in der Greifswalder Uniklinik, allerdings später als ursprünglich beordert. Der Taxifahrer fuhr früh um 8.00 Uhr Kinder zur Schule. Eine Stunde danach setzte er mich samt Reisetasche in der Frauenklinik ab. Der dunkelrote Backsteinbau mit dem Tulpenbaum auf dem Hof steht am Ende der Straße, in der sich auch die Chirurgische Klinik mit der Dompassage gegenüber befindet. In der Aufnahme der Chirurgie hatte ein Papier vor dem Betreten des Zimmers gewarnt. Hier war freundlich ein Schild mit der Aufschrift "Bitte Klopfen!" neben der Tür angebracht. Warten musste ich trotzdem.Die Mitarbeiterin, die meine Daten in den Computer eingab, klagte, dass sie alles mit der Hand eintippen müsste. Ich bekam wieder dieses merkwürdige papierne Armband umgebunden, auf dem sich neben meinem Namen, Geburtstag und Aufnahmedatum ein Barcode befand. Angeblich wäre das Ding nur zu meinem Besten und um Verwechslungen auf dem OP-Tisch auszuschließen. Mich jedoch gemahnte der Armreif an einen römischen Sklavenmarkt. Eine Telefonkarte ließ ich mir diesmal nicht geben. Die Uniklinik verlangt als Grundgebühr nur dafür, dass ein Telefon betriebsbereit auf dem Nachttisch steht, 1,50 Euro pro Tag. Ein stolzer Preis! Wenn ich im Krankenhaus liege, will ich nur telefonieren und keinen Apparat kaufen. Ich hatte mein Handy im Rucksack.

Nach der Anmeldung folgten die üblichen Checks erst von Studentinnen des letzten Studienjahres dann von der Schwester. Im Krankenhaus gibt es zwar Computer aber die Aufnahme läuft wie im letzten Jahrhundert über Papierformulare. So ist man als Patient gezwungen die gleichen Fragen drei oder viermal zu beantworten. Für mich als Systemadministrator ist das der blanke Irrsinn. Eine Auskunft, die nur die Schwester haben wollte, war, wie ich mich fühlte. Ich antwortete mit einer Gegenfrage. Wie würde sie wohl empfinden mit meiner Vorerkrankung und der Aussicht auch noch Brustkrebs zu haben? Dann fühlte ich mich also schlecht? Ich verneinte, weder noch. Die Schwester war ratlos, sie müsse aber irgendetwas eintragen. Ich konnte ihr nicht helfen. Keine Ahnung, ob und was sie dann wirklich schrieb.

Anschließend musste ich im Flur vor den Untersuchungsräumen ausharren. Hier saßen schon einige Patientinnen, deren Gesichter mir vertraut vorkamen. Mein Personengedächtnis ist ja bekanntlich ziemlich mangelhaft. Es stellte sich heraus, dass alle diese Frauen wie ich Patientinnen der Plauener Rehaklinik gewesen waren. Inzwischen nahte die Mittagszeit und ein Ende der Aufnahmeprozedur kam noch immer nicht in Sicht. Zum Glück für meinen knurrenden Magen hatte ich eine Banane und eine Tafel Schokolade im Rucksack. So konnte ich ein wenig knabbern, bis ich ins Behandlungszimmer gerufen wurde.

Dort befanden sich mehrere Mediziner. Ich musste fröstelnd meinen Oberkörper entblößen. Die Ärztin in bauchfreiem Pulli, die die Sonographie durchführte, erklärte mir recht kalt und unbeteiligt, dass der obere der kleinen Knoten in meiner rechten Brust Krebs wäre. Ich kaute und wäre fast vom Stuhl gefallen. An meiner Reaktion erkannte die Frau Doktor, dass ich völlig ahnungslos war. Mein Gynäkologe hatte mir einige Tage zuvor nach 3 ½ stündiger Wartezeit in seiner Praxis eröffnet, dem Schreiben, das er in der Hand hielt, könne er nicht viel entnehmen. Die Schwester und er hatten mir noch die Daumen gedrückt, dass es kein Krebs wäre. Ich war nach Greifswald zur Klärung des Befundes gefahren nicht wissend, dass der schon feststand.

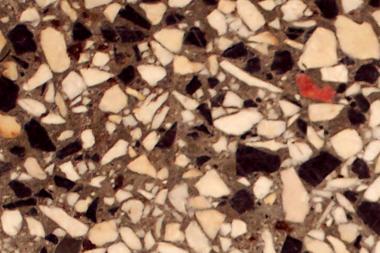

Sie sagten mir also, dass ich Brustkrebs hätte und ließen mich anschließend ½ Stunde allein auf dem Flur vor dem Untersuchungszimmer sitzen. Dort konnte ich meine Schuhspitzen und das Muster des Fußbodens studieren. Eine junge Ärztin und die Frau Doktor mit dem bauchfreien Oberteil passierten den Flur, nicht ohne mir zu sagen, dass es gleich weitergehen würde. Nach der Wartezeit riefen sie mich in den Behandlungsraum nebenan. Dort musste ich meinen Oberkörper abermals entblättern und frierend auf der Pritsche liegen. Die Medizinerin ultrabeschallte meine Brust erneut und telefonierte dann den Oberarzt herbei, der mich am nächsten Tag operieren sollte.

Auch er besah sich meine rechte Seite per Sonographie. Dann markierte der Doktor das Operationsgebiet um die Brustwarze und darüber mit einem Filzstift. Dort würde er am nächsten Tag das Skalpell ansetzen. Er fragte, ob das in Ordnung wäre. Ich stöhnte, in Ordnung wäre nach meiner Auffassung nicht zusätzlich zum Krebs am Darm nun auch noch Knoten in der Brust zu haben, was ich aber nicht sagte. Der Oberarzt äußerte, dass ich mich richtig entschieden hätte, als ich am Mamascreening teilnahm. So einleuchtend war mir dies nicht, schließlich ist die Prognose für meine Art des Darmkrebses keineswegs so toll. Die beiden Knoten in der Brust würden meine Chancen nicht verringern, war die Antwort. Das hörte ich gern. Falls der Befund ungünstig und eine weitere Operation nötig wäre, dann wollte ich eine zweite Meinung. Der Doktor fand dies völlig korrekt. An meiner Stelle würde er es genauso verlangen. Solche Äußerungen erhöhten natürlich mein Vertrauen in diesen Arzt.

Die Doktorin führte mich in ein anderes Zimmer. Dort erläuterte sie mir, dass der Sentinel oder Wächterlymphknoten ebenfalls bei der OP entfernt wird. Am Operationstag müsste ich zur Strahlenmedizin fahren, wo man den Lymphknoten markieren würde. Dazu würde mir schwach radioaktives Material gespritzt werden. Man wolle mich im Krankenhaus nicht einsperren. Ich könnte am Nachmittag draußen spazierengehen. Das klang gar nicht mehr so cool und ein wenig menschlicher. Auch ohne ihre Erlaubnis hätte ich mich auf den Weg gemacht. Im Patientenzimmer würde ich mich schließlich lange genug aufhalten müssen.

Mein letztes Date an diesem Tag hatte ich mit dem Anästhesisten. Zu dieser Verabredung musste ich ins Gebäude nebenan gehen. Auch hier war das Wartezimmer gut gefüllt und außerdem frostig wie ein Kühlschrank. Plötzlich kam ein kleiner junger Mann aus dem Besprechungsraum geschossen, stürzte zur Heizung und drehte diese auf. Im Nebenraum würde er nicht merken, wenn es hier kalt wäre, brummelte er entschuldigend. Dann war ich an der Reihe und hockte neben dem jungen Arzt am Schreibtisch. Er wollte wissen, warum ich gekommen wäre. Ich antwortete, dass an mir ein wenig herumgeschnippelt werden sollte. Der Anästhesist warf einen Blick in meine Akte und bemerkte, bei dem, was ich schon hinter mir hätte, wäre es wirklich nur ein wenig Geschnippel.

Als ich endlich im Patientenzimmer am Tisch saß und das von der Schwester in der Mikrowelle aufgewärmte Hühnerfrikassee aß, war es mittlerweile nachmittags halb vier. Ich machte mich auf den Weg zur Dompassage. Die meisten Konsumtempel dieser Art unterscheiden sich nicht voneinander, Klamottenläden, Fressstände, Mediamärkte über mehrere Etagen. Alles ist austauschbar und doch so gleichartig, dass man kaum weiß, in welcher Stadt man sich eigentlich befindet. Die Greifswalder Dompassage ist in ihrer Form einzig, weil sie gegenüber der Chirurgischen Klinik zwischen zwei Häuserzeilen hineingepresst wurde und noch potthässlicher ist, als die anderen Konsumtempel. Ich hielt mich dort auch nur im Zeitungsladen länger auf, allerdings ohne etwas interessantes zu finden. Am Backstand studierte ich die Kuchenpreise, die mir noch annehmbar erschienen. Bei meinem Bäcker um die Ecke ist der Preis für einen Liebesknochen von ursprünglich 80 Cent auf 1,25 Euro gestiegen. Ich kaufe dort nicht mehr. Und hier in der Dompassage erstand ich auch nichts weiter als eine Tafel Bitterschokolade.

Ich flanierte lieber im kleinen Park, den die Mauern der Frauenklinik und die Zäune des Greifswalder Tierparks eingrenzen, bevor ich in die dunkelrote Trutzburg Frauenklinik zurückkehrte. Der nächste Tag würde der Operationstag sein. Ich schlief die Nacht unruhig aber traumlos.